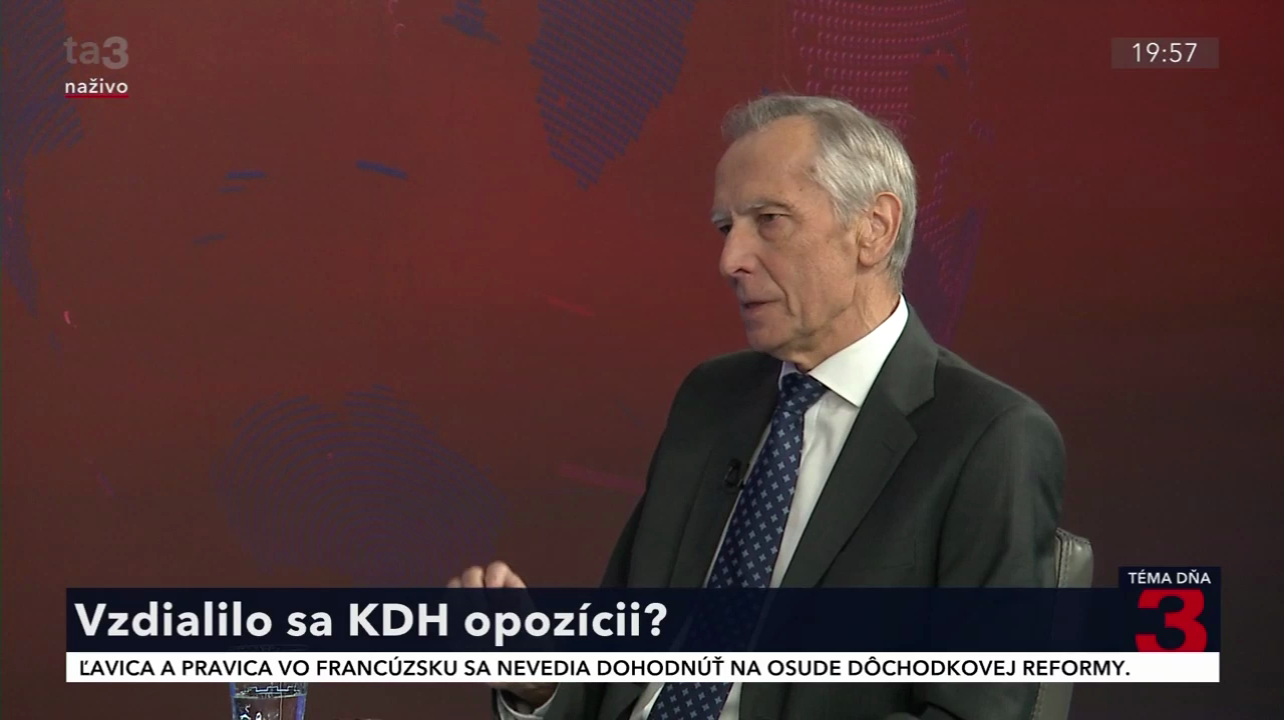

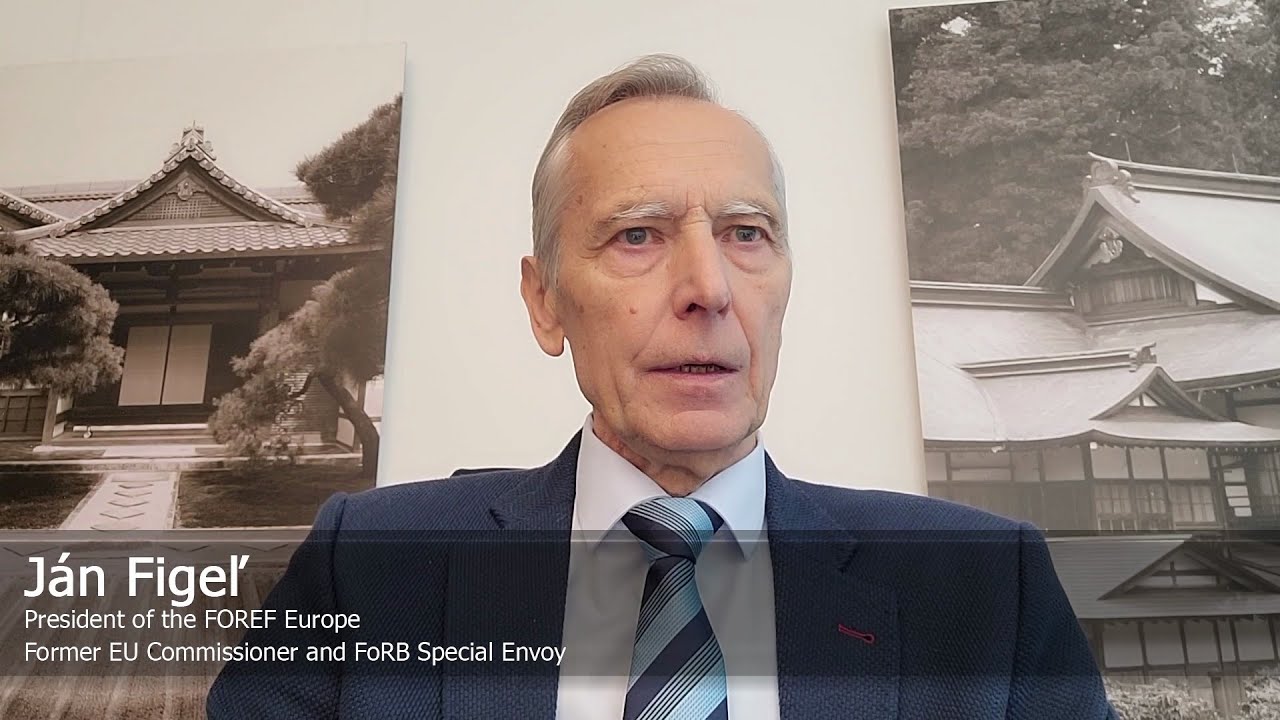

前EU宗教または信条の自由特使・現FOREF会長が「深い懸念」を表明

by Bitter Winter

Read the original article in English.

ヤン・フィゲル氏は1960年、旧チェコスロバキアに生まれた。2004年から2009年まで欧州委員を務め、2010年から2012年にはスロバキアの副首相を歴任。さらに2009年から2016年までキリスト教民主運動の党首を務めた。2016年には、EU域外担当の初代欧州連合(EU)宗教または信条の自由特使に就任。現在は「欧州信教の自由フォーラム(FOREF)」の会長を務めている。

東京地裁は3月、民法上の不法行為を根拠に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に解散を命じる判断を下した。教団は即時抗告し、現在、東京高裁で審議されている。今回「世界日報」米国特派員の山崎洋介氏のインタビューに応じたヤン・フィゲル氏は、決定の問題点や日本における宗教の自由に及ぼす影響について深い懸念を表した。

Q: 3月25日、東京地方裁判所が家庭連合に対して解散命令を下した。この決定について、どう思うか。

A: 強い懸念を抱いている。今回の解散命令は憲法上の法的根拠を欠いているだけでなく、日本が締結する「市民的及び政治的権利に関する国際規約」にも明らかに違反しているからだ。このような措置は、特定の少数宗教や信仰共同体に対する脅威となり得るものだ。ある少数派が不当な扱いを受ければ、他の少数派にもその脅威が及ぶからだ。家庭連合に対する今回の決定は、虚偽の証拠や告発に基づくものであり、実質的根拠を欠いている。法律ではなく、政治的動機に駆られたものと言える。

Q: 今回の決定の何が特に問題だと考えるか。

A: 東京地裁の決定は恣意(しい)的なものであり、明らかに違憲で違法性がある。複数の点で正当な手続きを欠いている。まず、この裁判の審理が非公開で行われていることだ。また、宗教法人法81条は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」ときに政府は解散命令を請求できると定めている。東京地裁はこの条文を、40年にわたる元信者との32件におよぶ民事の不法行為を含める形で解釈を拡大した。文科省は解散請求のために法解釈を突然変更し、これを公共の福祉への重大な侵害と見なした。家庭連合の信者が、布教行為や寄付の勧誘によって「社会的相当性や社会規範」に反したと判断されたが、これらの概念はあまりに曖昧で行政・司法の恣意的運用を招きやすい。国連人権規約委員会は日本に対し、「公共の福祉」を根拠に信教の自由を制限する運用をやめるよう勧告している。国際人権規約の自由権規約第18条は公共の福祉を理由とした制限を認めていない。むしろ同委員会によれば、国家には、支配的な宗教団体から敵意を向けられるおそれのある宗教的少数派を保護する義務がある。しかし日本はこれを無視し、プロテスタント牧師による強制改宗を容認した。家庭連合に対する多くの原告はディプログラミング(強制脱会プログラム)や隔離などの強制措置を受けていたことが分かっている。また東京地裁は非科学的なマインドコントロール理論を採用し、仮定上の潜在的な被害者を想定して判断を下した。このことは、恣意的で偏向した判断が下された証拠といえる。正当な裁判所の判断は政治的圧力やメディアキャンペーンに左右されない。日本の民主主義の未来は、法の支配の透明性と説明責任のある運用と人間の尊厳の尊重、すべての人への公平な裁きの擁護によってのみ築かれる。

Q: あなたは家庭連合解散運動は約50年前の日本共産党の行動に端を発したと指摘している。

A: 日本共産党と家庭連合との対立の根幹にあるのが、マルクス主義無神論だ。この思想は、神への信仰を排除し、宗教を禁止しようとする過激な運動に転じることが多い。なぜなら、宗教は、信者を世俗的価値観への崇拝や権威主義的な国家権力から解放し、独立させるものだからだ。私は人生の半分をチェコスロバキアの共産主義体制下で送ったが、私の叔父は全体主義の秘密警察によって殺害された。体制は旧来・新興を問わずあらゆる宗教を複数の強圧的手段で抑え込もうとしたが、最終的には敗北し、1989年に暴力を伴わずに崩壊した。スロバキアにおいて反体制・自由獲得運動の主な原動力となったのが、反体制派のキリスト教徒とカトリック教会であった。

Q: もし家庭連合の解散が確定した場合、他の宗教的少数派や他の人権の扱いにどのような影響が生じるか。

A: これが確定すれば、日本そのもの、国のイメージ、民主国家としての信頼に対して悪影響を及ぼすだけでなく、エホバの証人などの小規模・新興宗教といったコミュニティーにも脅威をもたらしかねない。日本は、世界各地で起こった抑圧が内部対立を招き、国家によるイデオロギー統治がもたらした害から学ぶ必要がある。国家は多数派や特定のグループだけのものではなく、全国民のために存在することを認識するべきだ。

Q: あなたは信教の自由はすべての人権についての「リトマス試験紙」だと指摘している。

A: 宗教の自由は、思想の自由、良心の自由と合わせて理解されるべきものだ。だからこそ、信仰者だけでなく、無宗教、無神論者に至るまで、誰もが自己の信念・信仰・良心を尊重される権利を持つ。この人間の「内面の自由」は、国際人権規約B規約の18条や世界人権宣言の18条で保障されている。この内面の自由が尊重されなければ、言論や意見、報道、集会、結社といった「外的表現の自由」も制限されたり、脅かされたりする。個人の内面から始まり、それは例えば宗教行為という形で外的に表現される。人は同じ志を持つ仲間と、家族単位、さらにそれを超えた共同体を形成したいと願う。内面の自由は絶対的であり、国家や権力、制度はこれを全面的に尊重すべきだ。一方で、外的表現の自由は制限可能だが、それは合法的で正当かつ相応なものでなければならない。

Q: あなたは早い段階から家庭連合の解散に反対していた。解散反対の声は、国際的に高まっているか。

A: 個人的に日本の首相と外相に書簡を送ったが、正式・非公式を問わず一切返事がなかった。しかし、反対の声は確実に大きくなっている。日本はもともと穏健な民主国家として尊敬を集めてきたが、そのイメージは今、打撃を受けている。政府・民間を問わず世界中で家庭連合の解散に対する懸念や驚き、抗議の声が上がっているということも聞いている。20世紀に多くの国、特に欧州で起きた民族的・宗教的少数派への迫害という失敗を、21世紀の今、日本は繰り返してはならない。多数派ではなく、少数派をどう扱うかが、その国の民主主義の信頼性を測る試金石となる。

Q: 国連はこの問題で何ができるのか。

A: 国連人権理事会の宗教または信条の自由に関する国連特別報告者、ナジラ・ガネア氏を通じて、日本との対話を主導できるはずだ。ガネア氏は、マイノリティー宗教に対する宗教の自由の侵害の可能性を調査するため日本訪問を公式に要請したが、日本政府は受け入れていない。日本は同氏を通じた国連との対話を受け入れ、積極的に取り組むべきだ。

Q: 米国が日本に及ぼす影響力を考えると、トランプ政権にできることは。

A: 政治的にも道徳的にも、最大の影響力を持つ国、米国こそがこの問題について、最大の責任を負うべきだ。米政府がこの問題に公正かつ真剣に取り組み、日本との高官レベルでの対話の枠組みを構築することを期待する。金やビジネスよりも各コミュニティーのすべての人々の尊厳の方がはるかに重要だからだ。トランプ大統領とその政権は、大きな影響を与え、前向きな変化をもたらすことができる。